为了保证电子竞技纯洁性,法国选择向英美“宣战”

法国政府对英美国家动手了。

没有宣战声明,也没有硝烟和战火。法国政府绷紧了弦,全副武装,打响了一场他们不能输,也输不起的战役。

战争的地点囊括法国全境,开战的口号是“Ne parle pas anglais”

“不要说英语!”

硝烟弥漫

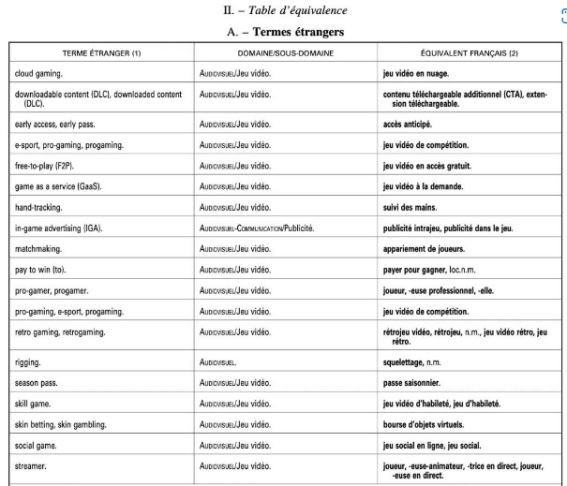

前段时间,法国政府宣布对电子游戏中的术语使用做出重大改革,规定中明文禁止英语游戏术语的使用,并对之前广泛沿用的英文表达提供了法语模板。

改革电竞术语对照表

其中最具代表性的改变要数以下几个:

Pro-gamer(职业选手)改为joueur professionnel

Streamer(游戏直播播主)改为joueur-animateur en direct

Cloud gaming(云游戏)改为jeu video en nuage

Esports(电竞)改为jeu video de competition

法国政府的突然袭击把大家搞懵了,这场莫名其妙的改革对电竞解说乃至游戏行业的从业者都有着不小的影响,大家不仅要在公共场合对早已熟悉的术语改口,还得时刻注意自己的嘴,避免说错了话而导致饭碗不保。

而针对大家的困惑,法国政府做出了解释,声称禁用英语游戏术语的总体思路是方便民众交流,避免造成不必要的误解。

然而这一说法似乎并没有足够的说服力,这些规范后的法文术语,无论在音节还是书写内容上都明显繁琐了许多。英文表达中“Esports”等简单易懂且被大众广泛认知的专有名词更能让人一目了然,不拖泥带水的词汇构成也更贴近“方便交流”这一初衷——这么看来法国政府的做法似乎有点画蛇添足的味道。

对此表达不解的不只是看热闹的群众们,身处改革漩涡中心的法国人也是一头雾水。

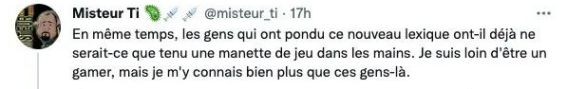

有的人质疑新术语生拉硬拽,完全是电竞门外汉的作品。

“讲真,写出这个新词条的人摸过游戏手柄吗?我都算不上玩家,也比这些人对游戏的了解多。”

有的人怒喷法国政府多管闲事,莫名其妙。

“先把体育项目都改叫‘脚下的球’、‘手里的球’、‘篮筐里的球’我们再谈其他的吧。否则就不要管东管西,明白了吗?”

这件事在网上迅速发酵,与之相关的梗图也虽迟但到。

法国政府的谜之操作在国内外引发一片哗然。面对潮水般涌来的质疑声,有关部门并没有在第一时间回应,而是在子弹打出后的第四天,用一场电竞主题招待会向外界表明了法国政府对电子竞技产业的扶持和重视。

法国总统马克龙在6月3日的电子游戏竞技主题招待会上与法国电竞选手一起玩游戏

那么问题来了,对电竞产业如此看重的法国政府为什么用如此强硬的方式取代了原本简单易用,对其发展有着传播利好的英文术语表达?这个问题的答案还要从法语自身说起。

骄傲的法国人,骄傲的法语

法语并不是一门好学的语言。作为一名外语人,我四年的大学时光内,80%的法语专业同学每天都在抱怨所学功课的晦涩:过去分词很烦人,讨厌复合名词的复数变化,逃避需要软化音符的单词,经常搞混阴阳性。

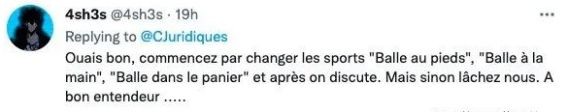

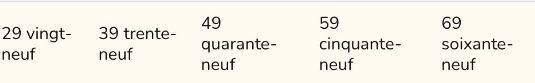

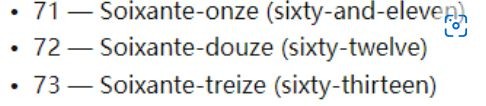

用人话说,就是语法太复杂,读音难把握,变化不规律。甚至就连最日常的百以内计数,法国人都能给你整点不一样的。

抛开诡异的16进制来讲,法语的1到69的画风还算正常。

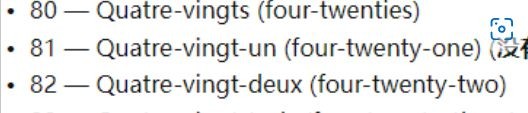

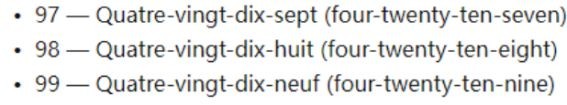

或许是觉得这样太过无趣,法国人一拍脑门:我们要先礼后兵,让学法语的知难而退。于是从69开始,法语的计数方法就开始放飞自我。

70似乎不太好听,那么就写成60+10。

60+20太过重复,我们要写成4*20。

90没什么讲的,继续加就可以了。

于是在抽象的16进制和奇奇怪怪计数法的叠加下,法语的97到99的构成方式,变成了4*20+10+7/8/9,就好像做了道数学题。

这听起来冗余的计数法只是法语复杂性的冰山一角,因此头疼的也不仅是修习者,土生土长的法国人也在母语地狱前瑟瑟发抖,国外数据网站Mediaprism在2015年所做的一项调查显示:73%的法国人都认为法语是一门不容易掌握的语言,并且他们的水平正在走下坡路。

但法语的给人的印象不仅仅是难以学习和复杂晦涩,与此同时它还被称为“贵族的标志”和“世界上最优美的语言”。

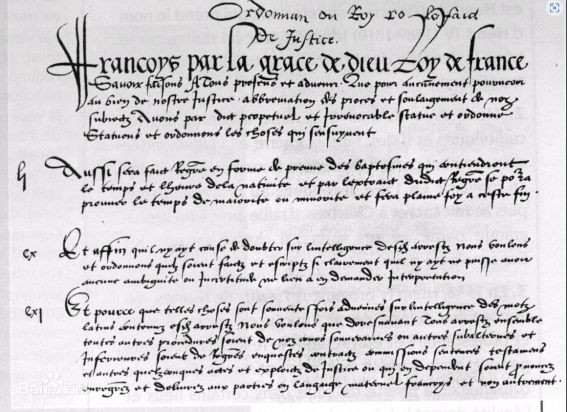

早期的法语并没有贵族属性,仅在法国部分地区作为行政通讯手段存在。1539年,《维莱科特雷法令》颁布,标志着法语成为法兰西境内的官方用语。

《维莱科特雷法令》

路易十四之后,法国发展成欧洲的强权国家,在法国统治下的欧洲各国贵族欣赏法国上流社会的生活方式,于是纷纷效仿,法语便成为了欧洲各国的宫廷语言,也成为了外交场合与上流社会的通用语。

到了18世纪,不仅是宫廷,在民间也有大量受众争相学习法语。富裕家庭的孩童很小就被送到法语学校学习。经济实力更强的家庭不惜花大价钱,从法国、瑞士等地聘请母语为法语的“外教”。更有甚者从婴儿陪护期开始,就由讲法语的奶妈来给孩子进行“语言启蒙”。整片欧洲大陆呈现出了抢学法语的盛况。尽管如今法语的国际地位随着国力的消退早已不复往日,但数百年以前所树立起骨子里的“贵族”气质还是深深地烙在了法国人心中。

法语不仅仅是法国人日常交流的工具,也是他们引以为傲的民族符号。浪漫感性的法国人以法语为武器,在绘画,电影等领域不断耕耘,取得了斐然可观的成绩。如今国际上采用的“Impressionism(印象派),cinema(电影院)等词都来源于法语,这是法国人通过语言影响世界的的痕迹,也是莫奈,卢米埃尔兄弟等艺术家在世界这块画布上以法国之名落下的笔触。

危机四伏

目光转到现代,在经济全球化,世界联系日益紧密的今天,英语作为国际第一通用语,影响已经渗透到了法国的方方面面。

法国国家铁路推出的廉价路线名为“Ouigo”,读音和“We GO”相同。

“Email”和“WIFI”等方便好用的现代词汇也被广泛采纳。

法国巴黎政府为游客开设的免费WIFI网站

自认英语薄弱的法国年轻一代为了争抢在国际市场上的就业优势,顺应经济全球化潮流,把学习英语作为了必修课之一。法国的头部高校也逐渐开设了全英文授课项目,并涵盖了人文,科学,教育等诸多领域。

虽然法国年轻一代乃至整个社会吸收英语,迎合改变是大势所趋,但部分法国人并不这么想,为了保卫法语的纯洁性,这些人殚精竭虑,废寝忘食,向日渐荼毒法语的“魔爪”坚定地说出了“Non(不)”

法兰西学术院设立于1653年,该学院以“界定、诠释、修正法语使用”为宗旨,自建立就致力于规范并维护法语的使用,至今已近400年。这次的电竞术语替换事件就是出自他们之手。

法兰西学院

2022年1月,法兰西学院对法国新版身份证上的中英双语标注提出严正抗议,称身份证上的英语是“违宪”行为,必须将其删除。

法国新版身份证

身份证事件的余波还未散尽,法兰西学院在一个月后又向社会发布警示,称法语正经历“退化”,并点名批评了“Big data(大数据)”,“Ouigo”等常见词汇。警示中还提到,这样的“退化”是可以避免的,呼吁法国人民重拾语言自信,维护法语的骄傲。

法兰西学院并不是一个人在战斗,法国政府对法语规范化的监管也不遗余力。

1975年,法国通过《维护法语纯粹性》法案,规定使用明令禁止的英语词会遭到处罚。

1992年,法国在宪法中加入“共和国的官方语言为法语”这一条目。

1994年,法国政府颁布《杜邦法》,法律规定禁止在电视节目中使用外语,违者将会受到严重处罚。而上文提到的“Email”“WIFI”等词都需要经过法兰西学院解释、认证,在政府公报上发表后才能公开使用。

政府的“纯洁法语”行动如火如荼,但法国人却我行我素,不可否认已颁布的法律公文提高了公众对于语言入侵的警觉性,也在书面上做足了功夫。但要想改变英语数十年以来潜移默化的影响,恐怕还有很长的路要走。

有人在Quora上列举了自己能想到的法语中的英文外来语,而这一长列只是回答的其中一部分。

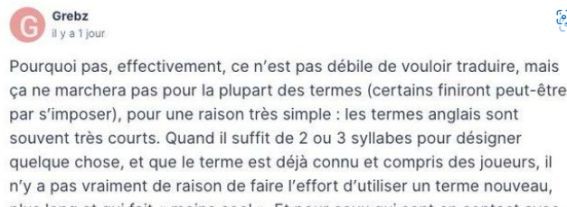

一位法国小哥在推特上据理力争,说自己不理解法国政府的行为,而且生硬地翻译某些词也会在日常使用中造成不便,能够互相理解,传达信息才是重点,法国政府完全是本末倒置。

相比上面那位儒雅的推特用户,这位老兄就不是那么友好了,他火力全开,剑锋直指法兰西学院,怒喷他们只是一群过时的老头,根本不懂法语。

即使对法语的保护已经上升到了法律层面,但在经济全球化的大潮前,法国政府的工作依然任重道远。

人人自危

维护本国语言纯洁性,抵抗外来语入侵的难题并不只让法国政府焦头烂额,受其影响的国家不在少数,而处理的手段也大不相同。

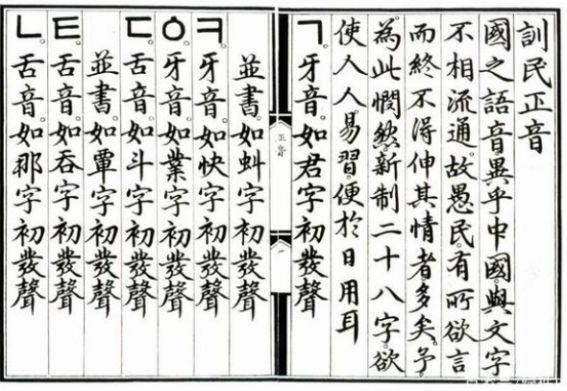

为了提高民族自尊心,韩国于1443年颁布了《训民正音》,把中国的汉字精简为了我们今天所熟知的韩文,并沿用至今。但由于本国文化的匮乏和长久的附庸国地位,从中文剥离而来的韩文只表音,不表义,也就是说我们如今看到的笔画和圆圈组成的韩文字和汉语拼音的作用别无二致。而这一急于摆脱外来语影响的举措也在一定程度上促成了韩语最为人诟病的缺点:指代不明。

《训民正音》

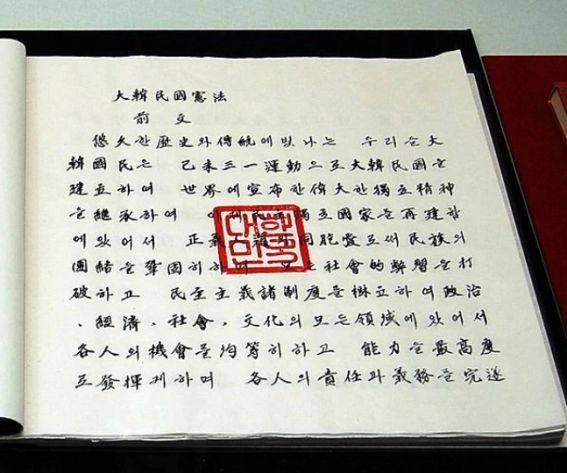

韩国宪法最早由汉字书写,初版宪法的中文含量甚至可以称为“熟肉”,作为一名土生土长,没有学过一点韩语的中国人,我根本不需做任何功课,就可以把《大韩民国宪法》读个七七八八。

初版《大韩民国宪法》

直至今日,韩国宪法依然没有完全摆脱汉字的影响,而这种现象不仅只存在于法律领域,在医学,建筑等需要精确定义的文献内都可见一二。

如果说宪法离群众的距离太远,其中的汉字成分不痛不痒,那么居民身份证上的中文注解就是韩国政府的心病,去不掉的“顽疾”。

由于韩文表音不表义的特征,如果在起名时不对相同的读音加以区分,那么全国就会产生无数个同名同姓的公民。这不仅会在日常生活中造成诸多不便,还会让执法和医疗保障等政策的实施成为一场灾难。虽然韩国政府一心“去汉化”,试图树立起国民的自信心,但其对民族文化中的诸多空白终归是束手无策,只能望洋兴叹。

或许他们找到了另一种出路

更可悲的是尽管在身份证上引入了汉字,韩国人却无法领会其形神兼备,贯古通今的精妙,甚至书写都只是像小孩儿一样临摹。可这未尝又不是一件好事——如果汉字文化也被他们学去,恐怕我们母语的归属又要“另当别论”了。

韩国为了维持所谓“韩语的纯洁性”自断一臂。但就目前来看,保证社会正常运转和完全去汉字化二者不可兼得,要想完全摆脱汉字的影响,恐怕还得再多出点血。

“动刀”的不止韩国,我们的老邻居俄罗斯也来了点小手术。但相比韩国政府的藕断丝连,战斗民族的刀法可谓快,准,狠。

2014年6月,俄国家杜马语言文化委员会提交的法律草案规定:如果俄语词汇与外来语可以互相替代,应当使用俄语词汇,在公共场合若不合理使用英语等外来语言,将被处以2万-5万卢布的罚款(约合人民币3200-8000元)的处罚。此外,“OK”“Yes”等外来语气词也被禁用。

俄罗斯采用的一刀切办法看似武断,但政策的背后彰显了政府对外来语悄然入侵的态度:英语的影响力虽大,可要想在俄罗斯掀起点风浪,你还嫩得很。

语言入侵在我国也已不是什么新鲜事,“offer”“presentation”等外来词汇早已在职场被广泛沿用,也有了一定程度的不可替代性。就方便易用的层面来讲,人们并不常用“录用函”这种还需加以解释的词汇,更青睐“offer”等词的直接痛快。

而另一方面,随着综合国力的增强,中国“被输出国”的身份已经开始逐渐转变,越来越多的中式表达出现在了老外的语言库里。英语中的"Long time no see“,韩语中的“마라탕(麻辣烫)”等词都成为了家常便饭,这无疑对国人的自豪感和中国树立强国形象有着不小的正面影响。

经济全球化的大潮不可阻挡,语言间的融合吸收也将会是未来的必然趋势。我们不能因噎废食,害怕被同化而自断一臂,也不能没有危机意识,被动接受而不加甄别。把握机遇,张弛有度是当前国际环境下对汉语乃至汉语使用者的要求,也是中华文化的永久课题。