讲武堂:一支奇葩的“马戏团”,却成了纳粹最为头疼的存在

1916年,索姆河战场上那缓缓前进的钢铁怪兽,为人类战争模式的改变埋下了一颗种子。之后二十年里,这颗种子在欧洲大地上默默生根发芽,并将不少将领奉为圭臬的那套老旧战术理论扫入了历史的垃圾堆。

从现代人的角度来看,像戴高乐、古德里安那般对于装甲使用方面具有远见卓识的人,往往都会在后来的战争中成长为一代名将。毕竟,纵观整个二战史的欧洲部分,有关“坦克集中使用”的相关段落实在是太过耀眼。

对于德国人来说,坦克集群是撕开敌方阵线的长矛,它能如闪电那般截断军队,并以风卷残云之势扫平整个战场;对苏联人来讲,从拖拉机厂驶出的兽群是守卫国土的“机动铁墙”,驶过勃兰登堡门的它们,出发点是红场。

可除了那些被世人所称道的“装甲先驱”外,也有些将军在对坦克运用上有一套异于常人的战术思想。比如,英国少将帕西·霍巴特就觉得:坦克驶向战场的意义,绝不仅是投身于“矛和盾的较量”!毕业于伍尔维奇皇家军事学院的他,想到了一种类似于“马戏”的方式,来改变坦克的武装。

伍尔维奇皇家军事学院,坐落于英国伦敦,它不似“世界四大军校”之一的桑赫斯特皇家军事学院那般久负盛名,但却为大英帝国培养了无数工程兵、信号兵、炮兵等战争中所稀缺的技术兵种人才。

帕西·霍巴特少将

被该校委任为皇家工程师的帕西·霍巴特,参加了第一次世界大战,在法国、印度和美索不达米亚所经历的一场场战斗中,霍巴特亲身体会到了缺乏武装的工兵们在战场上所要承担的风险,以及在烈日炙烤下工作的不易。

所以在坦克出现后,霍巴特自然而然的想到了利用这些“钢铁巨兽”来为工兵们分担压力。为了达成这一目的,它自愿被调到英国皇家坦克兵团中服役,也因此背上了「流浪汉」的绰号。

1938年,身为军事训练主任的霍巴特奉命前往北非训练第七装甲师,这是一支装备老旧、人员素质参差不齐的部队,被人无情的称为「移动闹剧」。但在霍巴特混合搭配、因时制宜的训练方式下,仅仅一年之后,它便能成为了能够适应沙漠作战的装甲劲旅。

可在二战爆发后的1940年,当霍巴特总结出自己对于装甲战的理解和经验,并一次次向时任中东英军司令官的阿奇博尔德·韦维尔讲述时,一向信奉“传统装甲理论”的韦维尔不仅没有听取,反而对他的「奇谈怪论」感到嗤之以鼻。这种上下级之间的意见向左,最终演变成了势同水火的矛盾。在一次争吵后,韦维尔一怒之下解除了霍巴特的职务,将他赶出了军队。

韦维尔所信奉的“传统装甲理论”,实际上就是一战那套思想。

阿奇博尔德·韦维尔

当时世界上那些具有远见的国家,都选择用「吨位」来为坦克分类:即在设计和生产时遵循“轻型”“中型”和“重型”的标准。而因循守旧的英国人则并未做出多少创新,仍固执的将坦克按照「使用场景」分为“巡洋坦克”和“步兵坦克”两类。

“巡洋坦克”机动性极强,可以看作是骑兵的上位替代;“步兵坦克”装甲厚实,非常适合伴随步兵展开进攻。

这种分类方式看似合理,实则贻害无穷。很快,英国人就将为他们落后的战术思想而付出惨痛代价。

奇袭还是灾难?

1942年8月19日深夜,法国北部的港口小镇迪耶普一片寂静,海面和碎石滩被夜幕所笼罩,只有浪花拍打礁石发出的沉闷低响。驻守在此的是德国国防军第302步兵师,他们的一队巡逻艇正如往常那般执行着巡逻任务。

凌晨3点37分,为首的巡逻艇发现海面上似乎有一片密密麻麻的东西,当它打开灯光照向对面时,艇长被自己所看到的景象惊呆了。

出现在它面前的,是装载着6000余名官兵和58辆坦克的英国登陆艇集群,他们此次前来,是为了奇袭据守在迪耶普的德军部队,并趁机夺取用于德军通信加密的“恩尼格码”密码机。

回过神来的德军军官立即下达开火命令,向英军登陆部队发起攻击。

巡逻艇那羸弱的武装没能造成太大的杀伤,但此举却让岸上的德军马上进入了战斗状态。霎时间,几发照明弹腾空而起,岸边的探照灯照功率全开,整个迪耶普滩头被照射的形同白昼。

这时,如果英军选择仓促撤出战斗、放弃登陆计划,那么将极有可能引发出更大的混乱。况且,这次的打草惊蛇势必会导致德军加强防御,那么下一次的突袭将会变得更加困难。

所以,除了「强攻」外,英军没有更好的选择。

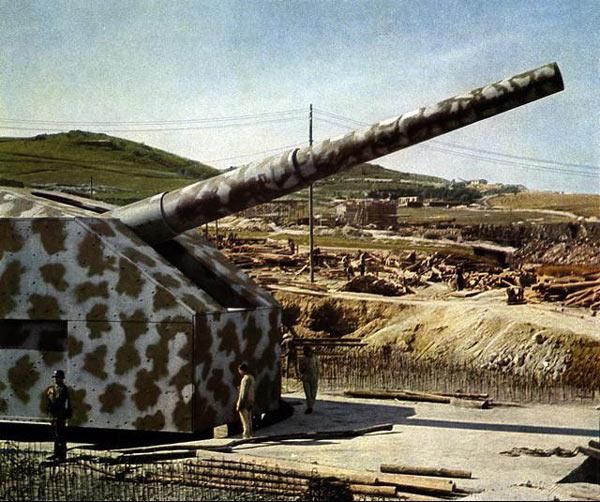

率先向他们发难的,是德军的的岸防炮阵地,这是希特勒「大西洋防线」的重要组成部分。中大口径火炮的的炮弹砸在海面上,扬起了十多米高的冲天水柱,一艘艘登陆艇还未抵达岸边便被掀翻,无数英勇的突击队员葬身鱼腹。

大西洋防线上的大口径岸防炮

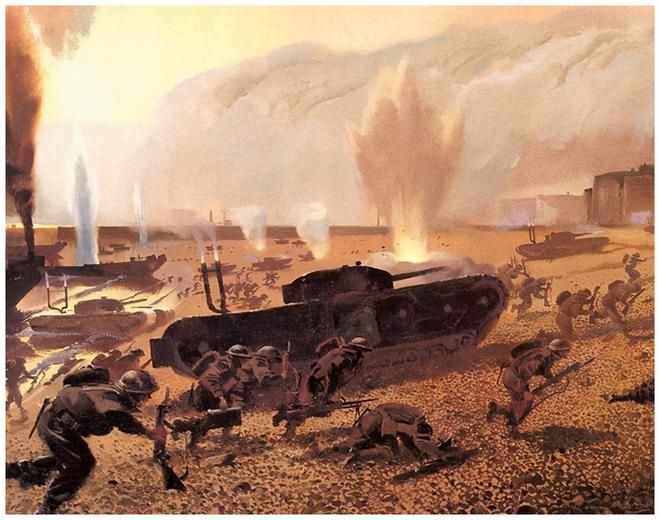

为了减轻岸防炮的威胁,英国军舰释放了大量烟雾弹,可当负责主攻的英军突击队和加拿大皇家步兵团费尽心力的踏上滩头时,迎接他们的并非法国的鹅肝和红酒,而是德军拿机枪、迫击炮和地雷所职成的「天罗地网」。

碉堡里的机枪如同撕布般尖叫,迫击炮弹在士兵们头上啸鸣,子弹和炮弹像夹杂着冰雹的雨点般飞向他们。冲在前面的军官被打成了肉块,而亲眼目睹这一切的新兵们则被吓得在地上缩成了一团。

摊头上所有将士共同期盼的,是坦克的到来。

拂晓时分,加拿大坦克团一半的坦克终于抵达了滩头,至于没来的另一半,早已在德军火炮的轰击下沉入了海底。正当被压制已久的步兵们准备跟着这二十多辆坦克一起突防时,意外再一次发生了。

担任此次掩护登陆任务的,是此前从未进行过这种尝试的“丘吉尔”型步兵坦克,这种承载了首相之名的大家伙们刚刚踏上松软的碎石滩,便被自己的重量所压垮,随即成为了德军反坦克炮下的固定靶。

至于那些还能够动弹的“丘吉尔”,不是被地雷炸断了履带,就是因发动机突发故障而瘫痪在路上,就算偶尔有几辆能动的,其搭载的QF-6磅炮又很难对德军坚固的钢筋混凝土碉堡造成什么实质性的威胁。

所以,这些坦克的到来不仅没对士兵们造成太大的帮助,反而让工兵们在枪林弹雨的战场上忙的焦头烂额,白白浪费掉了大量宝贵的时间。

“趴窝”的丘吉尔遍布了整个迪耶普滩头

最终,齐装满员的德国国防军第10装甲师赶到,为这场战役画上了句号,至此,英军彻底丧失了扭转颓势的可能。是役,英加联合特遣队伤亡、被俘多达3623千人,还损失了宝贵的飞机、坦克和一艘驱逐舰。

迪耶普战役的惨败,暴露出了英军在登陆战方面的种种不足。这其中坦克部队那乏善可陈的表现,使得一场富有针对性的改革摆在了它们面前。

变废为宝

“是金子总会发光”,这句话用来形容帕西·霍巴特再贴切不过了。

被赶出军队后的霍巴特,回到了自己的家乡奇平卡姆登,不甘寂寞的它加入了当地的国土警卫队。有人说:「霍巴特的到来,让奇平卡姆登变成了一只愤怒的刺猬」。很快,他就凭借着自己的优异表现,被擢升为当地的区域副指挥官。

英国国土警卫队

霍巴特这块金砖散发出的光芒,被英国著名战略家利德尔·哈特所注意到,了解前因后果后的利德尔,随即在《星期日画报》撰写了一篇标题为「我们浪费了大脑!」的文章,批判了一番当初让霍巴特退休的愚蠢决定。

写有这篇文章的报纸,被送到了伦敦唐宁街10号的一张办公桌上,利德尔那鞭辟入里的文字,打动了一名叼着雪茄的老人。

几天后,英帝国总参谋长受到了一封特别的信件,上写道:「我们现在正处于战争之中,为我们的生命而战,我们不能只任命在职业生涯中没有提出任何争议性意见的军官。霍巴特将军的品质和缺点,几乎可以放到英国历史上任何一位伟大的指挥官身上!」信件末尾的署名为温斯顿·丘吉尔。

没过多久,霍巴特就被召回了军队,负责训练刚刚组建的第11装甲师。

事实证明,召回霍巴特的决定完全正确,他那卓越的训练才能在此展现的淋漓尽致。一年之后,霍巴特就将第11装甲师打造的能征善战,每个士兵都像它们师标上的那头公牛般斗志昂扬。

第11装甲师的“公牛”师标

所以在1942年迪耶普战役结束后,能力出众、领军有方还富有创造力的霍巴特,便成为了上级眼中带领「专业装甲师」的不二人选。

所谓”专业装甲师”,便是用来为常规装甲部队排忧解难的一支工程部队:大多数情况下,他们并不需要和德军虎豹“针尖对麦芒”,而是和地雷、沙滩、碉堡,还有反坦克壕沟激情碰撞。

不同于之前的训练任务,走马上任后的霍巴特少将,这一次真正拥有了一支听命于自己、能亲自调度左右的部队。而他将会把毕生所学倾注于此,将这支方兴未艾的第79装甲师,打造成英国乃至世界上独一无二的「特殊力量」。

霍巴特的第一招,叫做「改」。

戎马半生的他,深知自己手中各型号坦克的弊端所在,所以上任后的霍巴特马上集中起全师的智慧与力量,开启了浩浩荡荡的坦克改装工作。

首先被拿来开刀的,是在迪耶普海滩上“坑害”步兵们的首相大人:“丘吉尔”步兵坦克。“丘吉尔”火力有限,速度缓慢,可靠性也很一般……但,它却有一个无可比拟的优势:那就是极为强大的防御力。

得益于那厚达152毫米的正面装甲,当时的“丘吉尔”Ⅶ型坦克,甚至能够招架住虎式坦克八八炮的多次打击。这也就意味着,相比于其他坦克而言,它能够冒着大量的直射、曲射火力,抵近至离敌人阵线更近的距离。

所以“首相大人”需要的,只是一个摧城拔寨的「攻坚利器」。

于是79装甲师的工程师们,拆除了“丘吉尔”的反坦克炮,又将290毫米臼炮安了上去。这种改装过后的坦克,被命名为“丘吉尔”AVRE,但士兵们更喜欢称它为“垃圾桶抛射器”。因为,它能将一枚重达18公斤的巨型炮弹,抛射出一百米的距离。

还有些“丘吉尔”被拆除了航向机枪,并换成一门“黄蜂”火焰喷射器。这种拖着大燃料箱、能喷吐出火舌的怪兽,名字叫做“丘吉尔‘鳄鱼’”。

除武器外,“丘吉尔”那宽大的车体,也足以承载工程师们那无穷的想象力。拆除了炮塔的它们,或背上柴捆,或扛起钢桥,或拿着地毯,籍此帮助它的同类和士兵们,通过那些崎岖难行的山峦和洼地。

改装完了“丘吉尔”,接下来的该轮到美国佬给的“馒头”们了。

这种名为“谢尔曼”的中型坦克,其实综合性能还算可以。但在堪称「顶级房」的欧洲战场,拥有高大的底盘和糟糕的弹药布置的它们,是德军眼中一打就炸的“朗森打火机”。

经过一番考量和设计,它被加装了两条长长的“手臂”,手臂的末端是由滚筒和铁链组成的扫雷器。升级进化成“谢尔曼‘螃蟹’”后,能够安全高效的扫清一整片雷区。

不过,79装甲师装备的“谢尔曼”,进化方式并不唯一。有些也被安上橡胶管和防水幕布,成为了具有两栖功能的“谢尔曼‘DD’”。理想情况下,“DD”能完成从海面到陆地的「无缝突击」。

改装完大批量的“丘吉尔”“谢尔曼”后,霍巴特又想起了那些已经跟不上战争形势的老旧装甲。这些在仓库里积尘已久的老兵,被拆掉炮塔,装上运兵斗、推土铲甚至是探照灯后,被分配到部队里继续服役。

做完这一切后,79装甲师已经变得极为庞大:下辖五个装甲旅,二十个装甲团,全师供有两千多辆坦克,是整个第二次世界大战编制最大的装甲师。如果将它们全部投入到战场上,霍巴特估计敢打柏林。

当然,玩笑归玩笑,规模如此庞大的部队,其编制必然「臃肿不堪」。

于是,霍巴特使用了第二招:「挤」。

通常来讲,二战期间各国的装甲师并不完全由装甲部队构成,他们往往会下辖一个步兵旅和一个装甲旅,以便于应对更加复杂的情况。但在霍巴特的理想体系中,这些步兵部队的存在是不必要的。

所以从1942年9月开始,霍巴特开始将自己的步兵旅整团整团的撤出序列,先是步兵团,然后是炮兵团,最后是工兵团。到了1943年11月,79装甲师已经被他”挤”完了所有水分,成为了一支纯粹的装甲部队。

编制臃肿的问题固然解决了,但像这样一支既没有步兵伴随,又一多半为工程坦克的所组成装甲部队,几乎没法单独在实战中发挥出作用。

怎么办?其实,霍巴特早已准备好第三招:「借」。

霍巴特首先将79装甲师那标志性的「倒三角牛头」师标,印在每辆坦克的最显眼位置。然后,再将这些装甲部队按功能划为「旅」一级编制,如“链式扫雷车旅”“AVRE旅”等等。最后是以“借”的方式,将这特殊坦克提供给那些遇到麻烦了的师团。

英军第79装甲师“倒三角牛头”师标

可是,当时的英军部队中存在一种陋习,那便是有些师团借坦克就像「刘备借荆州」一样,用完之后连人带车直接毛走。针对这一情况,霍巴特每次借坦克的时候都会专门派出一位军官随行,一旦干完扫雷、破障等特殊工作,这些工程车辆就会被军官带回。

怎么才算“完成工作”?什么时候打道回府?这全凭随行军官说了算!因为,一旦将权利交给那些借坦克的师团,无法”毛装备”的他们很有可能将这些宝贵的工程坦克当做普通坦克那样使用。

经过霍巴特的一番努力,79装甲师的身影开始活跃在整个英国陆军中。但在大兵们看来,这些长相奇怪、作用不明的坦克,除了在战场上“整蛊”外并无他用,于是便为79装甲师起了个外号:「霍巴特的马戏团」。

一听就知道,这样的外号颇具讽刺意味。

在当时,没人愿意相信仅凭这些奇形怪状的坦克,就能扫平令人头疼的雷场、碉堡和反坦克壕沟,就连霍巴特的妹夫、英国陆军元帅「蒙哥马利」以及盟军总司令「艾森豪威尔」都对此表示怀疑。

很显然,霍巴特和它的第79装甲师,亟需一场大仗来证明自己。

“试金石”

他们并没有等待太久。

1944年6月5日凌晨,三百万盟军集结在英国的海岸边,他们要渡过英吉利海峡,向法国西北部的诺曼底发起冲击。这是人类历史上前所未有的大规模两栖登陆,行动代号「霸王」。

诺曼底地区的海滩被盟军划分为五个部分,美军负责进攻代号为「奥马哈」和「犹他」的两处海滩,而「宝剑」「朱诺」「黄金」这三处海滩,则交给英国和加拿大军队负责。

盟军来势汹汹,但希特勒苦心经营多年的「大西洋防线」也不是摆设。尽管之前盟军通过战略欺骗和出色的情报工作,为登陆部队减缓了不少压力,但德军那布置在滩头的舰炮、地雷、碉堡和反坦克桩,仍是一块块难啃的硬骨头。

经历了好几天的飓风和滂沱大雨后,诺曼底的天气终于在6月6日清晨放晴。当天早上5:30分,在施行了好几轮的空袭轰炸和舰炮打击后,美军的抢滩登陆部队逐渐踏上了诺曼底的沙滩。

驻守在“奥马哈”这一冲要之地的,是德军第352步兵师,他们中的大多数人都经历过东线炼狱般的苦战,曾与苏联红军在积雪和泥泞中肉搏。

德国国防军第352步兵师

盟军的炮击和航弹,并不足以彻底将德军的防御工事犁平。当美军登陆艇刚刚放下舱盖,凶狠老辣的352步兵师就开始了屠杀:各种轻重武器一齐喷射出火光,子弹如瓢泼一般向美军袭来。

负责进攻“奥马哈”关键位置的,是美军29师116团A连的两百多名将士。缺少掩护的他们在几分钟内便被机枪打散了建制,全连共有几十人负伤,剩下的人全部倒在了沙滩上。

29师116团A连的遭遇,算得上是美军登陆部队的一个缩影。六小时过后,“奥马哈”登陆部队仅仅只推进了十米,而整个海滩已是横尸遍野,就连海水都被染成了鲜红色。

“奥马哈”滩头的惨状,被一名战地记者看在了眼里,后来在他的作品中,他将其称为「人类历史上最长的一天」。

诚然,德军在“奥马哈”海滩的重防,是美军损失惨重之关键,但我们却不能忽视「缺乏坦克掩护」这重要的一环。

其实美军并不是没有做“步坦协同”的准备,只是他们坦克和当年英军在迪耶普滩的遭遇如出一辙:还未上岸便在德军火炮的打击下折损殆尽了。

相比之下,已经吃过一次亏的英国人,准备就充分了很多。

早在开战前,霍巴特少将就像撒豆子一样,将他那的近千辆「马戏坦克」整团整连的分配到各滩头的登陆部队中。

79装甲师虽然没有集合在一起,但所有将士都憋着一口气。

这一次,他们不仅要为他们的师长和工程师们正名,更是要找希特勒报敦刻尔克被围、迪耶普滩惨败和伦敦大轰炸的宿怨旧仇。

相比于德军严防死守的“奥马哈”,英加军队所负责的“宝剑”“朱诺”“黄金”海滩防御设施相对不那么森严,守军则为德军第716步兵师,该师编制约三分之一为格鲁吉亚和俄罗斯人组成的「东方营」,其战斗力可想而知。

不过,优势也并不全在英军。

就在两年前,「冬将军」「泥将军」在苏联的土地上大显神威,它们让客场作战的德军功败垂成。但此时此刻,位于欧陆的法国可是德军的主场,「天时」和「地利」都站在法西斯这边。

战斗打响后,英国第四、第七皇家禁卫龙骑兵团和诺丁汉郡骑义勇骑兵队便率先向「黄金」海滩发起冲击,为他们担任“开路先锋”的,是谢尔曼“DD”两栖坦克。

当登陆艇离岸边还有一定距离时,艇上的这些谢尔曼“DD”升起了防水幕布,然后像鸭子一样一个接一个的驶入水中,泅渡驶向滩头。

这时,大西洋的「狂风」开始发威了。

呼啸而来的狂风刮起了一个又一个的巨浪,盟军的大小舰船均受到了猛烈拍击,那些载有坦克和步兵的登陆艇更是在海上摇晃不止。

这种恶劣的气象条件,让海里那些谢尔曼“DD”坦克的驾驶员们胆战心惊,他们不得不为了安全而降低速度,这也导致他们并没能先于步兵上岸,完成计划中的“开路”任务。

除了狂风外,「海水」也为盟军造成了困难。

当天那过高的海平面,淹没了沙滩上的反坦克桩和地雷,为它们披上了一层天然的伪装,这为工兵们清理道路的工作带来了巨大的灾难。

万幸的是,威斯敏斯特龙骑兵团B中队的五辆谢尔曼“螃蟹”扫雷坦克及时赶到了滩头,它们放下手臂、开动滚筒,只见滚筒上的铁链疯狂拍击着沙滩,地雷爆炸声像鞭炮一般响起……很快,坦克和步兵们便有了一条可供通行的道路。

由于谢尔曼“螃蟹”扫雷时引发的巨大动静,它们直接成为了德军火炮的重点关照对象。更糟糕的是,“螃蟹”的扫雷器在工作时会遮挡住坦克主炮射界,导致无法开火,所以它们只能被动挨打却无法还击。

当完成扫雷排障工作后,“黄金”海滩上的五辆谢尔曼“螃蟹”只有一辆幸存了下来,79装甲师的坦克兵们用生命表演了这场「马戏」。

然而,战斗并未结束。

解决掉地雷和反坦克桩的后,他们还要面对德军密密麻麻的碉堡和地堡,那里面布置的不是大名鼎鼎的八十八毫米反坦克炮,就是被盟军士兵称为“希特勒撕布机”的MG42通用机枪。

当一名英军少校带领他的“丘吉尔”重型坦克部队驶向滩头时,他发现整片整片的英军全都窝在防波堤后,那些步兵看他的眼神就像是在看「上帝」。

这些隶属于汉普郡步兵团的士兵并非贪生怕死,他们在装甲掩护尚未到达时,便用肉身迎接了德军最为猛烈的第一波火力打击。挺进到这个位置后,这支早已失去指挥官的部队,实在是不知道该怎么办了。

在数辆“半人马”装甲推土机的掩护下,“丘吉尔”坦克部队向德军碉堡群缓缓开去。这时,德军一门隐蔽良好的八八炮大发雷霆,只听几声穿甲弹划过空气的尖啸,四辆“丘吉尔”身上燃起了熊熊烈火。

正当坦克部队陷入一片慌乱时,英军81突击中队的一辆谢尔曼“DD”开火了,该车的炮手在近一千米的距离上,将一发炮弹准确无误的送入了这门八八炮的掩体发射口,这让德军士气大为动摇。

趁着德军火炮沉默的短暂间隙,这支坦克部队迅速抵近了距离碉堡约100米的位置:这时,轮到丘吉尔“AVRE”的290毫米臼炮大显神威了。

一辆“AVRE”迅速朝它面前的德军地堡发起了攻击,但第一发炮弹打在了地堡的一侧没爆炸。正当装填手将第二枚炮弹塞入炮膛,准备再来一发时,碉堡里的德军摇晃着白旗走了出来。

另一辆“AVRE”的车长奉命攻击岸边的一座德军疗养院,他指挥自己的坦克往建筑外墙上轰了两炮,疗养院立刻发生了剧烈坍塌,藏在里面的德军迅速投降了;随后,他又跟着步兵去拔掉几座难啃的碉堡,因为其他坦克的75毫米火炮对这种钢筋混凝土结构很难对造成破坏,但当他的“AVRE”开火后,碉堡内部的德军内心受到了强烈的震撼,马上也做出了投降的决定。

除了丘吉尔“AVRE”外,诺曼底登陆当天参与战斗的还有三辆丘吉尔“鳄鱼”。尽管尾部拖着笨重油箱的“烈焰巨鳄”们实在不太适合登陆作战,但它们依然通过实战证明了“火焰喷射器”的强大威力。

相比于机枪来说,火焰喷射器在面对碉堡和坑道里的敌人时能有更具毁灭性的效果,而且「火焰」对人造成的心理恐惧是要大大高于「子弹」的。这种残酷的攻击方式让德军对其深恶痛绝,通常会将俘获的“鳄鱼”乘员就地处决作为报复。

6月6日傍晚,盟军部队已经彻底在诺曼底站稳了脚跟,相比于美军的惨痛损失,英军的总伤亡数只有1100人。这其中,79装甲师的各类工程车辆的表现不可谓不亮眼:它们不仅让大部队安全的通过了雷区,更是摧毁了不计其数的德军堡垒和火力点。

自此一役,帕西·霍巴特少将和他的79装甲师名声大噪,就连一向傲慢的美军都来找他们“借”坦克。

莱茵河战役后,丘吉尔和蒙哥马利访问79装甲师

在二战的最后一年里,他们的身影开始频繁出现在西线战场上,从血战卡昂到鲁尔战役,从强渡莱茵河到易北河会师,79装甲师通过一场又一场「马戏」,在第三帝国的棺材上敲入了无数根钢钉。每当各个盟军部队看到队伍中出现印着「倒三角牛头」标志的“滑稽坦克”时,无不士气大振、一往无前。

尾声

德国投降后,新的世界格局逐步形成,而英法这种老牌殖民主义国家军事实力大幅逐渐缩水,终于在三个月后的1945年8月20日,「解散」的命令落到了大名鼎鼎的79装甲师头上。

戎马一生的帕西·霍巴特少将,也在1946年选择了退休,之后的他被封为爵士并授予功勋勋章,获得了一名英雄应有的尊重和荣誉。1957年,他于在英国东南部的小镇萨里去世,享年71岁。

霍巴特和79装甲师的故事虽然永远留在了历史长河中,但他们的思想和理念则被英美的军工系统一直传承到了现在。今天,你仍能在英美军队中看到“DD”“链枷扫雷器”等曾在反法西斯战场上大显身手的特殊装备。

英国皇家坦克团现任指挥官曾这样评价道:「在皇家坦克团,我们为我们的前辈,特别是霍巴特将军所表现出的创新和适应能力而感到自豪……我们要确保霍巴特将军的精神,在新一代“坦克”中继续存在。」

参考资料

Percy Hobart——Wikipedia

79th Armoured pision (United Kingdom)——Wikipedia

Hobart's Funnies——Wikipedia

Churchill Crocodile——Wikipedia

The legacy of ‘Hobo’, the wizard of tank warfare——Ministry of Defence

Tank Chats #45 Major General Sir Percy Hobart——David Fletcher

二战风云:大国征途与战争狂魔——赵利剑

攻城巨炮:诺曼底滩头的丘吉尔AVRE——Moskit

攻入诺曼底兵器解密③:光辉D日胜利之师——俆辰