上帝之手!细谈游戏控制器发展简史

发表于2010年《大众软件》11月上

■广东 罗杰

序言

当我们玩射击游戏时,它是我们手中的枪,轻轻按动按键,屏幕上的“我们”就会扣下扳机,向阻拦我们的敌人倾泻子弹;当我们玩飞行游戏时,它是我们手中的操纵杆,靠着它我们能够尽情在蓝天中翱翔、作战,让我们以为自己身在F16战机的座舱中,而不是某个狭小的房间里;当我们玩竞速游戏时,它是手中的方向盘,尽管实际上我们的位置没有挪动半分,却依然感受到坐在法拉利跑车中尽情驰骋的快感。这个奇妙的东西,就是游戏控制器。

游戏控制器一会是你手中的枪,帮你击倒阻拦去路的敌人;一会是你手中的利剑,为你斩杀丑陋的怪物;一会就是魔法师的手,召唤出道道闪电。

或许是因为游戏控制器实在太平凡、太常见的缘故吧,许多玩家虽然对各种游戏、游戏主机了如指掌,却对游戏控制器知之甚少。目前关于戏控制器的文章或停留在介绍说明的层次,极少探讨游戏控制器发展的规律;或专业性太强,除了从事相关行业的人外,一般人较难读懂;写这篇文章,正是为了让普通玩家们也能充分了解这位陪伴我们游戏生涯的朋友的过去、现在和将来。

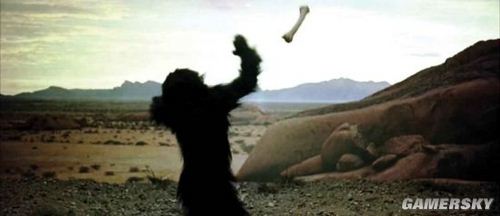

传统游戏控制器之演变

随着古人猿将手中的骨棒高高抛起,镜头转向了一架航行于星海间的太空船——这是著名电影《2001太空漫游》中的经典一幕,涵盖了人类上百万年的进化历程。人类从披着一身长毛、弓着身子走路,到褪去毛发、直立行走,经历了一个从简单到复杂的过程;与此同时,人类所使用的工具也发生了如骨棒到太空船一般惊人的演变。

2001太空漫游

游戏控制器如同人类发明的其他工具一般,也有着一段复杂、曲折的进化史。笔者所定义的传统游戏控制器,主要的标准有三条:一是使用时以按键操作为主,二是出现时间早,三是适用范围广。前面两条比较好理解,在这里我想对第三条稍作说明。所谓适用范围广,是指这款游戏控制器不“挑”游戏,能够胜任绝大部分游戏的操作需要,而不仅局限于某类游戏。比如光枪出现的时间就很早,操作上也以按键为主,但除了特定的一些射击游戏,并不能胜任其他游戏的操作——谁见过用光枪玩《超级马里奥》的——所以也不能纳入传统游戏控制器的范围。

不过,也不是所有传统游戏控制器都符合这三条标准,比如旋钮控制器并不以按键操作为主要操作方式,但由于它出现时间早,并且在第一世代游戏机中被广泛采用为默认游戏控制器,所以仍然归入传统游戏控制器之列。

1、旋钮控制器

就地取材是原始人类使用工具的开始,而在专门的游戏控制器诞生以前,游戏所使用的控制器乃至整个游戏的运行载体——游戏机,都是“就地取材”而来的。电子游戏的诞生,主要是由于一些穷极无聊的程序员们出于各种原因,编写了一些可供娱乐的小程序。也许我们写上几大本专著也弄不明白先有鸡还是先有蛋,但是并不需要一个天才的脑袋,你也能够理解游戏的诞生是先于游戏机的。没有蛋就没有鸡,没有鸡自然也就没有鸡翅膀——专门的游戏控制器是在专门的游戏主机出现以后才出现的。

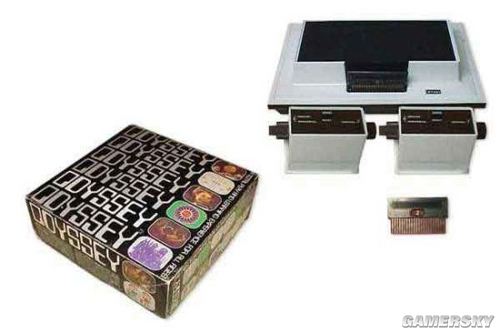

既然没有专门的控制设备,最早的一批游戏只能发挥“拿来主义”精神,效仿拾起骨棒的人猿就地取材的做法,利用一些现有的设备作为游戏控制器。80年代出生的人可能还记得家里那台古老的黑白电视机,上面有两个分别用于选择频道和调节音量的旋钮。旋钮一般被用于操作各种如收音机、电视机、示波器等仪器,但在1947年汤玛斯·T·沟史密斯二世(Thomas T. Goldsmith Jr。)与艾斯托·雷·曼(Estle Ray Mann)注册专利的“阴极射线管娱乐装置”中,它成了游戏控制器。“阴极射线管娱乐装置”是一款模拟导弹发射的娱乐装置,玩者可以通过多个旋钮调控导弹的航线与速度。1958年物理学家威廉·辛吉勃森(William Higinbotham)为纽约布鲁克海文国家实验室设计的《双人网球》,这款游戏一般被认为是第一款图形化显示的电子游戏,它采用两个带有轨道控制旋钮和一个击球钮的盒状控制器作为游戏控制器,受到访客的欢迎。1972年发行的全球第一款电子游戏机“奥德赛”(Odyssey)以及它的前身“棕盒”(Brown Box)同样采用带旋钮的设备作为游戏控制器。如果各位中有漫画“哆啦A梦”的爱好者,兴许记得在某几集中出现的玩电子游戏的场景,其中的游戏机就使用了旋钮控制器。

2、摇杆控制器

控制杆(Joystick)又名“乔治杆”(George Stick),据说是由20世纪初的几位法国飞行员发明并命名的。摇杆用起来比旋钮控制器要灵活舒适得多,因此第二世代的游戏主机普遍采用控制杆作为游戏控制器,这时候控制杆往往被形象地称为摇杆。著名的Atari 2600,就配备了一个带有1个按钮的摇杆及一套对战摇杆。还有1978年的Magnavox Odyssey 2,这款主机抛弃了过时的旋钮式控制器,改用操作起来更为方便的摇杆。摇杆还在街机上被广泛采用。

Odyssey游戏主机

3、数字键盘

十年前手机还是个稀罕玩意儿,一般人用不起,功能也比较单一;现在的手机除了打电话、收发短信,还能上网、听歌,玩个俄罗斯方块、贪食蛇之类的游戏。如今手机游戏兴旺发达,除了单机游戏,还有各种网络游戏。手机游戏市场的繁荣可能会让一些玩家误以为是手机游戏带动了用数字键盘玩游戏的风潮,而实际上数字键盘被用于游戏操作的时间甚至早于手机的出现,如早期的Intellivision主机就采用了数字键盘的设计。数字键盘不是专为游戏控制设计的,呆板的按键布局导致使用不便,因此数字键盘从来没有成为游戏控制器的主流设计。

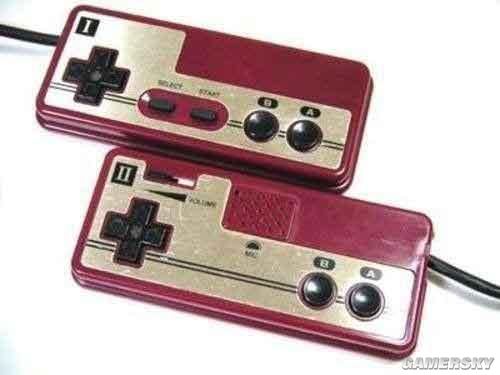

4、游戏手柄

关于游戏手柄,我只重点介绍FC手柄。FC手柄由任天堂前第一开发部部长横井军平设计,是游戏控制器史上的经典之作。FC手柄是第一款将方向控制器设置于左侧的专用游戏控制器,从实际经验来看,对于占多数的右撇子来说,用左手进行方向控制似乎更加得心应手。它独特的十字形方向控制器使用便利,定位精确。此外,玩家使用FC手柄时,左手负责方向控制,右手负责按键操作,合理的分工提高了操作的效率与舒适度。时至今日,大多游戏控制器仍沿袭了这些设计,可见其优秀程度。

第一世代电子游戏机往往使用旋钮做遥控器

日版FC的副控制器没有“Start”和“Select”键,但有一个迷你麦克风。在一款改编自著名漫画“哆啦A梦”的游戏中,玩家可以通过对麦克风大喊来发动必杀技。为了减轻连续按键的负担,后来还出现了带连发按键的FC手柄。

随着FC主机大获成功,游戏手柄逐渐取代旋钮、摇杆、数字键盘等前辈,成为了游戏控制器的主流设计。

5、PC键鼠设备

键鼠设备是PC上最常见的游戏控制器,键鼠设备很好地适应了游戏发展的需要,因此没有像旋钮控制器一样被淘汰。

除了普通的键鼠设备,一些厂商还推出了各种所谓的游戏键盘、游戏鼠标,这些产品根据具体游戏的需要,对产品进行了改进:对射击游戏中经常用到的按键,如WASD四键进行特殊设计,使这些按键手感更舒适、更耐用;而对于《魔兽世界》这样的热门游戏,更有厂商推出了相应的专用键盘等等。

键鼠设备与旋钮控制器、摇杆控制器、手柄在发展上联系甚少,但出现的时间很早,被广泛用于游戏操作,且操作的方式仍然是以按键为主,故归入传统游戏控制器一类。

异质游戏控制器的发展

笔者站在玩家的角度,将具备一定独特之处,如特殊操作方式,的游戏控制器称为异质游戏控制器。

有的异质游戏控制器模拟了某一特定设备、设施,如常见的光枪、方向盘、飞行模拟摇杆、跳舞毯、乐器型游戏控制器等;有的异质游戏控制器则利用新兴技术,为用户带来与以往截然不同的操作体验,如触摸屏、重力感应设备、声音感应设备、摄像头等。总体而言,异质游戏控制器成功的少,失败的多。

为什么这么多异质游戏控制器没能取得成功呢?设计理念超前,现有技术不足导致无法达成预期目标是主要原因之一。

随着电子游戏机进入第二世,摇杆取代旋钮

1989年,获得了任天堂授权的Abrams Gentile Entertainment(AGE)为NES主机推出了一款著名的游戏控制器,Power Glove。它的外观像一个手套,除了能像一般手柄那样使用,还可以戴在手上,利用弯曲手指和移动手臂的方式来完成游戏操作。它的工作流程主要由两部分组成:一是检测手指的弯曲度,二是检测前臂的空间位置。前者是依靠一种涂在游戏控制器上的碳基墨水实现的,当玩家戴着手套弯曲手指时,这些墨水由于压力而被压紧,导致电阻改变,主机检测到这一变化后则作出回应。后者利用了三个安置在电视机周围的麦克风。Power Glove通过本身的两个超声波发射器轮流发出40kHz的超声波脉冲,系统通过脉冲信号到达三个麦克风所分别花费的时间计算声源的三维坐标,从而判断前臂的翻滚、左右摆动等动作。

动动手指就能把侵略地球的外星人炸上天,看上去很酷不是么?事实却并非如此,Power Glove由于所采用的感应技术的不足,不能迅速准确地响应操作,实际表现惨不忍睹,有兴趣的读者可以参考著名的“喷神James”系列视频。英文维基百科上用一部电影对Power Glove的糟糕表现进行了辛辣的讽刺:在这部名为The Wizard的电影中,一名角色挥舞着Power Glove宣称“爱死这款游戏控制器”(love it so bad),而富有幽默感的外国友人则将这句话解读为“因为这玩意儿烂透了才喜欢它”(love it because it’s so bad)——Power Glove在玩家心目中的形象由此可见一斑。

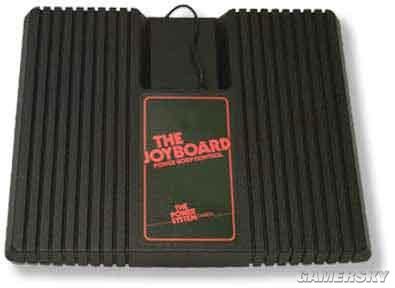

拥有Wii的玩家一定已经发现了,Wii Remote游戏控制器与Power Glove在构想上有着诸多相似之处。其实像Power Glove与Wii Remote一样存在着某种意义上的继承关系的例子还有很多,如Joyboard,Roll & Rocker和Wii Balanced Board,Power Pad和跳舞毯。一个有趣而普遍的情况是,先问世者无论在市场还是口碑上,都惨遭滑铁卢;反观后来者,得到的评价明显好得多。究其原因,一方面后来者有先行者的前车之鉴,避免了许多弯路。更重要的是,技术的发展使得许多问题迎刃而解,一些从前难以实现的想法也得以实现。

缺乏优秀的软件支持,是许多异质游戏控制器败下阵来的另一个重要原因。异质游戏控制器的所谓“异质”,实质在于抛弃传统游戏控制器对游戏的普遍支持,只专注于某一类或几类游戏,通过在这些游戏中发挥的优势来争取生存发展的空间。简单地说,传统游戏控制器是“通才”,异质游戏控制器是“专才”。

过去,异质游戏控制器在销售之初往往得不到软件开发者的支持,相应的游戏软件稀少。比如Power Glove,专为这款游戏控制器设计的游戏只有区区四款,其中两款与游戏控制器本身同步推出,另外两款虽然对外公布了,最终却并未发售。

随着FC游戏主机大获成功,手柄成为主流

为了弥补在软件上的绝对劣势,异质游戏控制器一般都能够支持一些主流游戏——遗憾的是,这种支持存在很多的问题。比如上文提到的为NES主机设计的Roll & Rocker游戏控制器,底部呈半球形,玩家可以站在控制器上,通过身体向各个方向倾斜来完成方向操作。有玩家发问了:这样会不会不小心摔着?阁下真是才高八斗、智达九升,这种连厂商都没考虑过的问题居然叫您给想到了……不仅如此,这款游戏控制器只能控制方向,NES上十字键以外的功能键一律欠奉——如此糟糕的设计,凭什么让玩家冒着摔断脖子的危险去使用它?

还有一种情况,是操作设计生搬硬套。任天堂的当红掌机NDS配备的各色异质游戏控制器让一些厂商无所适从,导致NDS主机上诞生了一批操作生硬的“畸形”游戏,其中也不乏所谓大作。《恶魔城——苍月十字架》中,玩家击败BOSS级魔物后,要在触摸屏上画出魔封阵,否则BOSS会复活——结果玩家每次打完BOSS后不得不手忙脚乱地寻找触笔,严重影响了游戏的流畅感,导致恶评如潮,这样设计失败的例子在NDS平台上举不胜举。

一般情况下异质游戏控制器是很难成为一款主流游戏机的标准操作设备的。但任天堂的异质游戏控制器Wii Remote却逆流而上,成为了Wii主机的默认游戏控制器。Wii Remote控制器底部有一个扩展接口,可以通过连接各种外设,如著名的Nunchuk(双节棍)控制器,玩家无论用Wii Remote进行何种游戏,都能够享受到独特的乐趣。即使面临不得不妥协的状况,Wii Remote仍然能够通过连接一个传统的游戏手柄来解决操作难题。

影响游戏控制器发展的因素

1、外因

(1)市场需要

对于厂商而言,增加销售、赚取利润是最终目的。产品的不足会随着时间逐渐暴露,如果不加以改进,用户的不满就会不断积累,最终导致厂商的财路断绝;厂商只要对一些问题稍作改进,新产品就能具备足够的吸引力吸引购买者。

PS系列是最成功的游戏主机系列之一,所用的游戏控制器主要是Dual Shock系列手柄。最早发行的Dual Shock手柄对应PS主机,此后的Dual Shock2和Dual Shock3则分别对应PS2与PS3主机。相比Dual Shock1,Dual Shock 2的变化有:印上了索尼的LOGO,提高了模拟摇杆的精确度、按键的灵敏度、减轻了手柄的重量等等。这些区别只是改进性的,因此从本质上讲,Dual Shock 2是改进版的Dual Shock。一个更有说服力的证据是,Dual Shock2采用与Dual Shock同样的接口和数据传输协议, Dual Shock手柄同样兼容PS2主机。这些小小的改进绝不是微不足道的,恰恰相反,它们是游戏控制器在发展的足迹。

与厂商不同,玩家一般不直接参与游戏控制器的设计、生产过程,发挥的影响往往表现得不那么明显。玩家担任市场“风向标”的角色,通过意见反馈为厂房指示市场风向。厂商见风使舵,对产品作出相应的改进。如PS3原本配备的手柄Sixaxis没有振动功能,引起诸多玩家的不满。于是在Dual Shock 3手柄粉墨登场之际,我们顺理成章地看到了振动功能的回归,Sixaxis也很快停产,逐渐退出市场。

脑机接口游戏控制器

厂商不断尝试新的设计,引导游戏控制器产生各种“变异”;玩家向厂商反馈对这些设计的感想,对这些变异进行“选择”;于生存有利的变异被保留继承,不利的则被淘汰——所以说,游戏控制器的发展符合物竞天择、适者生存的道理。

(2)电子游戏的发展

随着时间的推移,电子游戏从根本谈不上有什么剧情、角色的简单形态,发展成如今日《质量效应》《龙腾世纪》一般,兴致勃勃地虚构历史的复杂存在。电子游戏的复杂化,不仅表现在游戏内容变得更加丰富,也表现在游戏操作变得更加复杂:看看《魔兽世界》,繁多的快捷键,PK时绕柱、找背、走位的技巧,对技能使用时机的判断和冷却时间的掌控……这时候,原有的游戏控制器迎来了一个挑战:能否满足新游戏对操作的需要?

Atari 2600上有一款改编自电影《印第安纳琼斯——法柜奇兵》的游戏。这款游戏有着丰富的道具系统,玩家能够携带多种不同的武器道具,可以自由切换使用。糟糕的是,Atari2600的标准控制器不足以胜任如此复杂的操作,为了解决这个问题,这个游戏被设计成需要玩家使用两个控制器来完成操作:1号控制器控制角色的移动和使用道具,2号控制器选择道具和丢弃道具——看来如果玩家要玩好这款游戏,先得修炼成《射雕英雄传》里周伯通“左右互搏”的功夫才行……

与传统游戏控制器相比,异质控制器带来多样体验

复杂化的游戏带来复杂化的游戏操作,意味着玩家需要新的游戏控制器以便能够方便地完成这些操作,迫使设计师们们不断改进设计,游戏的复杂化是迫使游戏控制器改革的一大动力。

反过来,游戏控制器也能影响着游戏的发展,一种新的游戏控制器,有可能带动一类新游戏的兴起。如果没有了跳舞毯、吉他控制器,如《热舞革命》(Dance Dance Revolution)、《吉他英雄》(Guitar Hero)等游戏还能取得如今日这般辉煌的成功么?答案是否定的。我们很难说清究竟是这些新类型游戏的出现导致了新游戏控制器的诞生,还是新游戏控制器的出现导致了新类型游戏的诞生,但至少有一点是肯定的:电子游戏与游戏控制器对彼此发展的作用是相互的。

(3)技术革新

游戏控制器是一种电子产品,相关的技术的革新对游戏控制器的发展有着深刻的影响。

我们熟悉的光枪实际上并不发射光线,而是接收光线:玩家扣下扳机,线缆传输信号给主机,主机控制电视发出一个白色帧(此时玩家会感到画面闪动),枪口将此时接收到的光信号再次通过线缆传给游戏主机,主机计算时间差算出位置,再命令电视发出一个击中点,最后根据击中点的位置判断是否命中目标。这种光枪只能作用在CRT显示器上,如果要在纯平显示器、液晶显示器上使用,则需要在电视屏幕周围设置一个或多个红外发射器,光枪上也要安装红外感应器。玩家扣下扳机,红外感应器即开始工作,检测所接收到的红外线的强度,并把相关的信息传输到主机中。由于所接收红外线的强度受到感应器和射线源之间距离、角度等的影响,因此主机可以通过这些信息计算枪口在三维空间内的位置,从而决定这次“射击”动作在屏幕上的作用点,然后再判断玩家是否命中目标。不难看出,这种设计主要利用了红外线直射的特性,因此在使用时不能有障碍物阻隔射线源与感应器,导致其应用受到一定的局限。红外通讯技术简单易用,成本低廉,因此至今未遭淘汰,甚至著名的Wii Remote游戏控制器也在使用该技术。

Wii-Remote

蓝牙技术是由爱立信公司创制的一种无线通讯技术。10世纪时丹麦国王哈拉尔德统一了北欧,由于这位国王爱吃蓝莓,以至于牙齿都染成了蓝色,人送外号“蓝牙”。蓝牙技术的名字就是借哈拉尔德完成统一的丰功伟业,比喻统一的通讯协议。创制蓝牙技术的目的在于研究一种低功耗、低成本,具备标准化协议的无线通讯方法,解决移动电子设备之间的兼的问题。现在,运用蓝牙技术的电子产品已经随处可见:手机、鼠标、耳机、打印机……当然,还有游戏控制器,如PS3的Dual Shock 3手柄就能够利用蓝牙通讯实现与主机的无线连接。相比红外通讯方式,蓝牙通讯在数据传输的速度、距离方面都有着巨大的优势,此外蓝牙通讯没有红外通讯受制于红外线沿直线传播的先天缺陷,因此基于蓝牙技术的遥控设备没有基于红外技术的遥控设备使用时在角度和距离方面的严格要求。倘若没有蓝牙或者与之类似的技术,那么如Wii Remote一般的游戏控制器将是不可想象的。

近些年来,随着各种标榜符合人体工程学设计的设备,如键盘、鼠标等的流行,人体工程学这一名词也逐渐为人们所熟悉。人体工程学的起源可追溯到19世纪晚期至20世纪初,直到20世纪中期才形成独立学科,算是一门年轻的学科。根据国际功效学会为人体工程学下的定义,人体工程学是研究在某种环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的各种因素;研究任何机器及环境的相互作用;研究在工作中、家庭生活中和休假中怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的学科。人体工程学在游戏控制器中是如何发挥其作用的呢?大部分人只考虑了人体工程学中解剖学与生理学的因素,比如手感的好坏,却忽略了心理学方面的因素。许多厂商在某款游戏大作上市之际,推出相应主题的游戏控制器,比如尚未上市的《神鬼寓言3》,美其名曰“限定版”。这些产品凭着与游戏主题呼应的外观设计,借游戏上市的东风,掀“限定版”之风潮,虽然未必更加实用,但满足了人们求新求异的消费心理,是人体工程学中心理学因素的应用。

除此之外,还有新材料出现对游戏控制器制作用料、进而到玩家使用手感的影响,缆线接口的改变对游戏控制器相应速度、控制精确度的影响……技术革新对游戏控制器发展所造成的影响无处不有,例子举不胜举,这里就不再一一赘述。

2、内因

唯物辩证法认为:外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因而起作用。如何理解这句话呢?举一个经典的例子:要孵出小鸡,要有一只鸡蛋跟适宜的温度、湿度。适宜的温度湿度是外因;蛋是鸡的蛋,这是内因,二者兼备,才能孵出鸡。游戏控制器是死物,就算玩家把它抱到温室里孵个十天半月,恐怕也生不出小摇杆来、小手柄来,但其发生发展,也有其内因。

Dual-Shock-系列手柄

无论游戏控制器如何发展,它始终不完美,始终有缺点,始终待改进。Wii Remote是一款公认的优秀的游戏控制器,但关于玩Wii游戏的时候不小心砸坏了电视机、砸疼了小朋友、砸伤了花花草草的报道也是屡见不鲜。虽然任天堂为Wii Remote设计了防止脱手的手环,并在游戏前给出警告,提醒玩家游戏时要戴好手环,然而这终究只是权宜之策,要彻底解决问题,只能从根本上改进设计。对于一款游戏控制器来说,由于始终存在着需要改进的不足,因此其自身始终存在内在的发展需要,这种需要推动着游戏控制器的不断进化。

经典的旋钮、摇杆、手柄三大传统游戏控制器的地位更替,是一个发现矛盾、解决矛盾、发现新矛盾、解决新矛盾的过程。这些矛盾随着游戏控制器的出现而出现,发展而发展。倘使有一款“完美”的游戏控制器,操作精确,手感极佳,并且绝对不会导致砸伤小朋友或者花花草草的意外,那么无论技术如何改进,游戏控制器也不再发展。“完美”意味着内在矛盾的消除,游戏控制器也因此失去了发展的需要与动力。

传统看法认为,内因既然是影响事物的内在因素,是事物内在矛盾的斗争,所以寻找内因只能从事物内部去找;这种看法在近些年来却遭到了挑战,有学者认为内因应该从传统意义上的“外因”中去找,将内因孤立起来进行研究的做法是狭隘的、不可取的。游戏控制器是人造的物品,其发生发展,从根本上而言是人类发展的一个组成部分,探寻游戏控制器发展的原因,不能离开人的因素。

FC手柄是游戏手柄中的经典

创新是人类独有的一种活动,我们现在一谈到创新,往往就要联系到什么“天马行空”“空前绝后”“开天辟地”之类的词汇,仿佛创新一定是惊天动地的事情,这与创新的实际是不符合的。创新更多的是一点一滴的积累,是从量变到质变的准备与飞跃——对游戏控制器而言,尤其如此。FC手柄将方向键设在了左侧,看似微不足道的变化却使操作的方便程度大大提高,并成为广泛借鉴的设计;连发按键的加入让玩家能够专心享受游戏的乐趣,而不是忙于锻炼大拇指肌肉的强度与灵活度;Dual Shock系列手柄加入摇杆和振动功能,不仅受玩家追捧,也成了山寨厂商的“偶像”……这些改进乍看之下都是微不足道的,但正是由于这种不断的创新,游戏控制器才能够不断发展,不断完善。旋钮控制器、摇杆、手柄,这传统的三大游戏控制器的交替更迭,乃至异质游戏控制器的异军突起,更是深刻体现着创新的重要性。

对游戏控制器未来的展望

1、异质游戏控制器控制器将持续发展

2003年时,四位科学家共同组建了一家名为Emotiv Systems的公司,致力于开发一种基于脑电图学的脑机接口(Brain-machine interface,简称BMI)。脑机接口是一种连接脑与外部设备的连接通路,大脑可以通过它对外部设备下达指令,从而控制设备的运作。对脑机接口的研究在上个世纪已经开始,如果能够研制成功,意义非比寻常,比如有望帮助瘫痪病人恢复一定的自理能力、工作能力。

Power-Glove

2009年,Emotiv Systems的首款产品Emotiv EPOC游戏控制器问世。令人惊奇的是,这款游戏控制器居然是用脑波进行控制的。想象一下这是一种什么样的感觉:头上戴一个黑色的装置,轻轻一动心念,就能让屏幕上的物体随意移动——颇有点心灵感应、特异功能的味道,十分有趣。虽然目前来看,Emotiv EPOC的响应速度还远远达不到复杂游戏操作所需要的水准,但它让人们看到游戏控制器不断发展的潜力,仅凭此便值得为之喝彩。

用脑电波操作的游戏控制器是极富新意的,相信未来一定会有更多像这般富有创意的另类游戏控制器出现,比如受味觉影响的游戏控制器,或者根据呼吸快慢、体温变化作出回应的游戏控制器……异质游戏控制器控制器会持续发展下去,这是毫无疑问的。

2、对体感游戏控制器的一些看法

(1)体感类游戏控制器目前发展概况

体感类游戏控制器的历史可以追溯到游戏机诞生伊始的时候。光枪可能是问世最早的体感类游戏控制器,它的历史几乎跟家用游戏机的历史一样长:1967年6月,拉尔夫·贝尔(Ralph Baer)与他的助手哈里森(Harrison)一起完成了世界上第一把光枪——也正是这位拉尔夫·贝尔设计了世界上最早的家用游戏机。光枪的原型十分简陋,但哈里森从玩具枪中得到了灵感,他把所需要的零件安装到了一把玩具枪上,完成了第一把光枪。而这个时候,甚至连第一台商品化的游戏机都还只是实验室里的雏形罢了。

体感类游戏控制器的最大优势就在于它能够模拟现实中已有的设备,使玩家能够在游戏中获得更接近于真实的游戏体验。传统游戏控制器在还原真实体验方面的能力明显不足,但厂商并没有就此放弃在这方面的尝试与改进,比如Dual Shock系列手柄的振动功能,其最大的作用便在于增强临场感受——只是这样的设计相较于真正的体感类游戏控制器而言,实在显得过于苍白。

街机上的主视角射击游戏在各方面都不如PC上的同类游戏:角色行动的路线、敌人出现的位置大多固定;AI简陋,只会简单的攻击与隐蔽,全然不懂得什么迂回包抄。笔者曾在街机厅玩过多款不同题材的主视角射击游戏,无论敌人是丧尸还是恐怖分子,除了画面风格不同,游戏的方式却大同小异。然而街机所配备的光枪大大改善了这种不利状况。有一款反恐题材游戏,其光枪外观上模仿MP5冲锋枪,整枪分量十足。游戏中没有常见的十字准星,玩家必须用光枪上的瞄准器,按着“三点一线”的方法进行瞄准;《死亡之屋》街机版配备霰弹枪型的光枪,拉动枪机就可以在游戏中完成更换弹夹的操作,代入感十足——用这样的游戏控制器玩游戏自然比用一个四四方方的游戏手柄要带劲多了。方向盘、飞行摇杆等,乐器型的游戏控制器也属于体感类游戏控制器,它们在增添真实感方面,起着传统游戏控制器无法比拟的作用。

Joyboard

过去由于技术发展不足等原因,许多体感类游戏控制器还存在重大缺陷,Power Glove、Power Pad等都是比较典型的例子。市场上的一败涂地,设计上的硬伤都让这些游戏控制器被永远地深埋在失败的坟墓里,然而他们的精神却被传承了下来,被应用在跳舞毯、Wii Remote等新生代的体感游戏控制器,展现出全新的魅力。

随着2009年E3大展上,索尼和微软分别公布了为自家游戏主机推出的体感操作设备,3大主机都拥有了属于自己的体感游戏控制器,似乎意味着游戏界开始步入一个全民体感的时代。从目前官方已经公开的资料来看,索尼为PS3设计的体感游戏控制器PS MOVE与Wii Remote无论在外观上还是功能上都存在诸多相似,虽然索尼反复强调PS Move的操作更精确、更舒适,然而这款游戏控制器仍然显得缺乏真正具有独创性的亮点。反观微软为XBOX360量身打造的Kinect游戏控制器,新奇的创意使其在展会上大出风头,赚足了眼球。

Kinect综合运用了多种先进技术,拥有即时动态捕捉、语音辨识等多项功能。Kinect的宣传词是“你就是游戏控制器”,从Kinect的实际演示中,它似乎的确办到了这点:玩家只需在屏幕前作出各种动作,游戏角色就相应的作出同样的动作;甚至用语音与NPC交谈,使我们所处的世界与屏幕另一侧的世界前所未有的接近,观者无不为之惊叹。毫无疑问,Kinect能为玩家们带来极大的游戏乐趣——前提是,有一个足够大的客厅……

(2)体感类游戏控制器的终极形态

体感类游戏控制的目的在于还原身体的感受,使游戏操作与现实活动一致,带给玩家最真实的游戏体验。所以,体感类游戏控制器的终极形态,是完全还原人们在自然环境中活动的感觉。而这个目标是既可以达到,又无法达到的。

动漫作品、网络小说里有这么一种常见的题材:一款网络游戏,通过一套特殊的控制设备,能够提供一个近乎完全真实的世界,玩家在这个世界里几乎跟在现实生活中毫无分别。在这个游戏里受伤,玩家也会真的受到伤害;如果在游戏里死亡,大脑就会误以为真的受到了致命的伤害,导致玩家真的死去。在这样的一款游戏中,检测玩家各种生理指标,从而使玩家能够完成游戏操作的这套设备本身就是一款游戏控制器,体感类游戏控制器的终极形态大概就是这种样子。

从技术上看,这样的游戏控制器并不是没有存在的可能。上面所说的这种网络游戏其实不过是虚拟现实技术的实际应用的形式之一;这样的游戏控制器,其实就是一套虚拟现实装置的人机交互部分。目前虚拟技术还面临着许多问题,比如如何让输入的信息与实际存在一致,即前面所说的真实的味觉、触觉等——从这项技术发展的势头来看,这些问题并非无法解决,而一旦解决,实现完全拟真就不是难题了。

但就现实需要而言,没有厂商愿意制作这样的游戏控制器。真实还原身体的感受,意味着连疼痛、疲劳这样令人不适的感觉也要充分还原,而这与游戏的娱乐放松的目的背道而驰。一个神经正常的游戏玩家,绝不会为了自讨苦吃而玩游戏,何况是“杀人”游戏?

体感类游戏控制器带给玩家的游戏体验会越来越接近于真实,但也绝不可能与现实毫无分别。

3、在一个较长的时期里,传统游戏控制器不会彻底消亡

在游戏控制器半个多世纪的发展历程中,异质游戏控制器不断尝试用新异的操作方式吸引玩家,尚未能对传统游戏控制器的地位造成威胁;碍于生存的需要,它们中的一些甚至不得不对传统游戏控制器作出妥协:比如Power Glove就附带了一个标准的NES游戏控制器,玩家可以使用这个游戏控制器用传统的操作方式进行游戏;Wii Remote的新奇好玩已为大众认识、接受、喜爱,但Wii Remote的配件中仍然包含了传统的游戏手柄。

传统游戏控制器的这种生命力从何而来呢?首先来自于数量庞大的传统游戏。至今已有数以万计、种类繁多的游戏诞生,而其中绝大部分都是用传统游戏控制器完成操作的。这些游戏在设计之初已经将游戏控制器的因素考虑在内,对这些游戏来说传统游戏控制器才是最佳控制设备。其次是玩家的作用。传统游戏控制器是目前绝大部分玩家接触时间最长的一类游戏控制器,长期形成的用户习惯使得其他类型的游戏控制器难以撼动其地位。而从游戏控制器发展中的延续与传承来看,传统游戏控制器发展时间长,有大量成熟的设计经验可供参考,贸然用一种新类型的游戏控制器去取而代之的做法是不明智、不谨慎的。放弃传统游戏控制器,意味着放弃传统游戏控制方式,要冒失去原有用户的巨大风险,因此大多厂商都会倾向于沿用传统的办法。

目前看来,异质游戏方式大多用在一些休闲类游戏上,一般意义的大作上应用仍然很少。大部分厂商在这方面一直都采取了较谨慎的态度。PS3手柄卖点之一的“六轴感应系统”,可以通过手柄在空间中位置的改变而进行体感式操作,它的所谓体感功能,在实际游戏中往往只是浅尝辄止,比如在《合金装备4》里仅仅被用于推箱子小游戏的操作。各大厂商对异质操作,尤其是体感操作的潜力早已察觉,索尼PS MOVE和微软Kinect的问世绝不是什么突发奇想——然而冰冻三尺,非一日之寒,这些尚不足以撼动传统游戏控制器的地位。

对异质游戏控制器而言,它们不仅要在功能上取代传统游戏控制器,在价格上也要有相应的竞争力。异质游戏控制器的特色功能,往往需要较先进的技术的支持,意味着生产成本和销售价格的提高,削弱了其优势。对Kinect而言,“需要一个足够大的客厅”固然只是一句调侃,但也说明了势头正猛的异质游戏控制器除了自身价格成本外,还存在另外一些制约其普及的限制因素——而且是一些并非可以轻易解决的问题。

传统游戏控制器最终会否被淘汰,目前无法下定论,但就目前而言,它们仍然是使用最广泛的一类游戏控制器;至少在下一代主机问世之时,传统游戏控制器仍然保有相当大的生存空间;所以,传统游戏控制器在一个较长的时间内是不会完全消失的。

结语

熟悉《暗黑破坏神2——毁灭之王》的玩家,一定记得那个带着铁手套的手型鼠标指针;《魔兽争霸3》里鼠标指针随着玩家选择的种族的不同而改变,时而是铁甲包裹的人类之手,时而是粗壮野蛮的兽人之手,时而是纤细神秘的暗夜精灵之手,时而是森森白骨的亡灵天灾之手;最吸引人的则是《黑与白》系列、《地下城守护者》系列里的那只手,让玩家感受到了无所不能、为所欲为的快乐……正是靠着这些“手”,我们才能在游戏中砍倒挡道的恶魔,指挥庞大的军队,保护脆弱的子民,享受到游戏的乐趣。然而在这些手背后、真正起着作用的是什么呢?是游戏控制器。玩家在游戏里操纵的角色是一只2进制代码构成的傀儡木偶,玩家是操纵木偶的傀儡师,游戏控制器就像连接木偶的丝线。少了它,木偶就动不了,再高明的傀儡师也无能为力。“工欲善其事,必先利其器”,在电子竞技比赛中,我们能够看到选手们都携带自己心爱的游戏控制器奔赴赛场,游戏控制器直接影响着竞技比赛中选手的发挥好坏。

在《辐射3》中,我们有机会与强盗火拼,与死亡爪斗狠,可以用机枪,扔手雷,甚至能够亲手引爆核弹,将一个小镇夷为平地——然而一旦没有游戏控制器,我们的英雄就成了聋子、瞎子、瘸子、傻子。游戏控制器是如此重要,任何一个玩家都不能没有它。

电子游戏给了我们一个近乎真实的虚拟世界,玩家是它的上帝,而上帝之手则是我们最亲密的伙伴——游戏控制器!